性能・技術

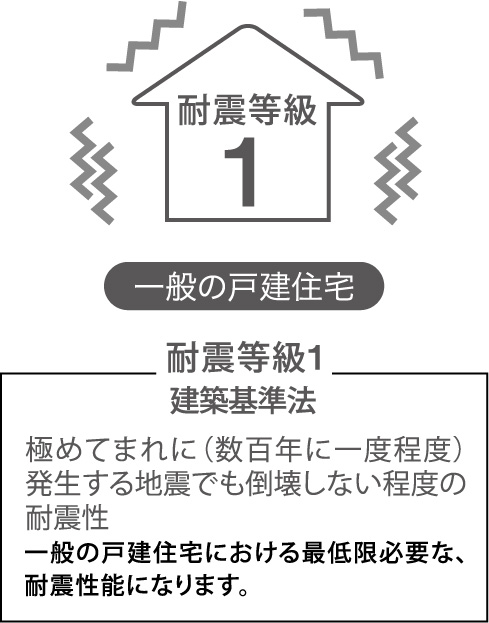

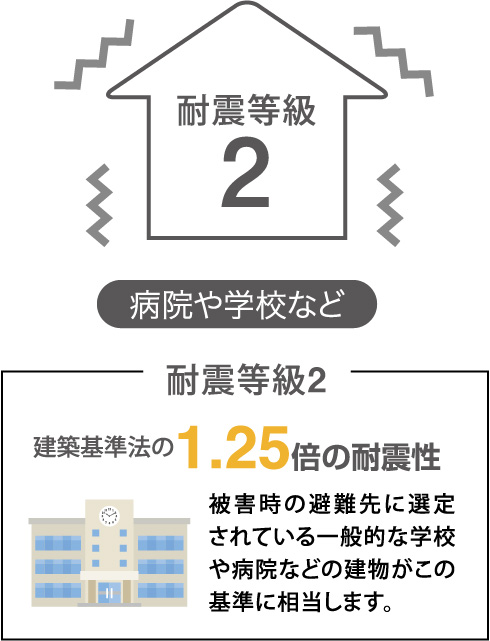

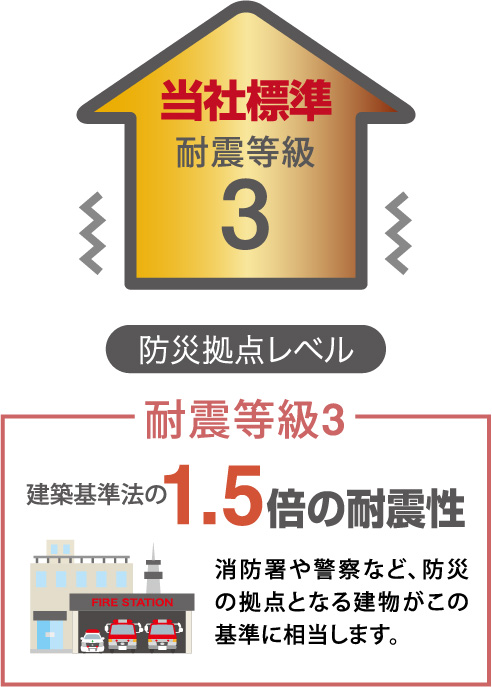

住宅の耐震性には上記のように3つのグレードがあります。当社の新築は標準で「耐震等級3」と、3段階の中でも一番耐震性が高いグレードになっています。

当社は基準として「耐震等級3」にこだわりをもって設計を行っています。設計部も「意匠設計」と「構造設計」の部署に分かれており、構造設計の専門が耐震性を確認いたします。

簡易的な計算

詳細な計算

詳細な計算

| 構造に関する検討項目 | 壁量計算 | 品確法による計算 |

構造計算

|

|

|---|---|---|---|---|

| 壁量 | 必要壁量 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 積雪時の検討 | × | ◯ | ◯ | |

| 重量の計算 | × | 簡易 | ◯ | |

| 耐力壁以外 | × | 簡易 | ◯ | |

| 接合部 | 引抜力の検定 | 簡易 | 簡易 | ◯ |

| 横架材の接合部の検定 | × | 簡易 | ◯ | |

| 床 | せん断力の検定 | × | 簡易 | ◯ |

| 軸組 | 横架材の断面寸法 | × | 簡易 | ◯ |

| 基礎 | 短期・長期の検定 | × | 簡易 | ◯ |

当社は耐震等級3を計算する方法として、全棟で構造計算を実施しています。

耐震等級3を取得するためには品確法による計算でも取得できますが、地震で倒壊につながりやすい接合部の強度などは簡易的な計算のみになっています。品確法による計算は構造計算に比べて簡易的になっている部分が多く、家族の命を守るという意味においては不十分と言えます。

北陸エリアは特に積雪が多い地域ですが、計算方法によっては積雪の荷重が計算されずとも確認申請が通過してしまうことも。1.5mの雪が積もった状態で大地震がくることも想定して、耐震性を計算しないと将来的な安心に直結しません。

さらに、令和6年能登半島地震で発生した液状化など、建物本体ではない基礎や地盤のチェックは構造計算でしかできません。富山県・石川県では特に液状化の被害が多かった地域もあり、地盤の状況も適切に把握することも大事です。

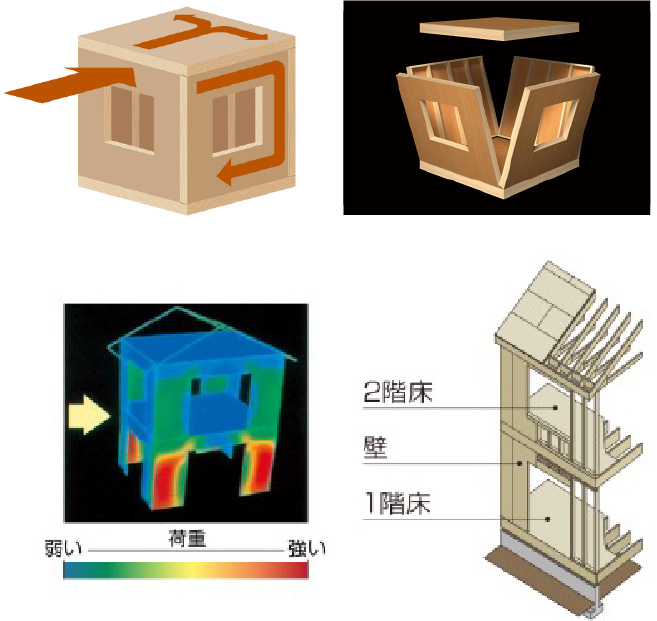

当社では弱点になりやすいガレージタイプの構造を実際に建築し、阪神淡路大震災相当を加振した実験を行っています。

合計4回の大地震に相当する揺れを加えても構造躯体に損傷はほとんど見られませんでした。当社では実大実験を行っていることで、机上の計算ではなく構造計算と実物との差異まで検証した結果を家づくりに活かしています。

また、当社が採用するスペースフレーム工法は安定した耐震性を誇る2×4(ツーバイフォー)工法がベースです。床・壁・天井を一体化させた6面体の「モノコック構造」で地震の力から「面」で支えることで、地震のエネルギーや荷重をバランスよく分散し高い耐震性を発揮します。

住友理工の実績

戸建在宅用制震システム(地震・交通振動対策)

日本トップレベル累計16万棟の実績

住友理工の製品は身近なところで多く採用されています。

自動車・鉄道用の防振ゴム、ビル用制震ダンパー、橋梁用免震ゴム

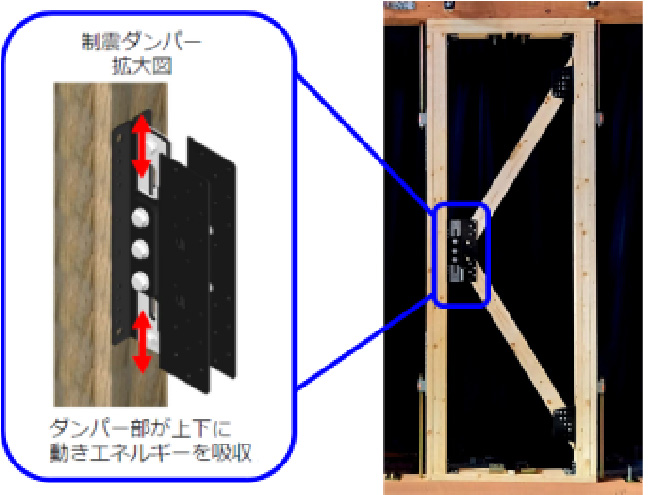

建築基準法の基準は一度震度6強~7の地震を想定した強度であり、繰り返す地震を想定したものではありません。そこで、想定外の地震に対してさらに安全をプラスするのが制震装置です。制震装置は大きな揺れだけでなく小さな地震・暴風など細かい揺れも吸収し、普段から家を守る効果があります。

さらにオスカーホームはもともと揺れに強い構造になっていることから、複数のメーカー・商品で実験した結果、制震効果がもっとも発揮される制震ダンパーとして住友理工「住みセーフ」を採用しました。この実験は富山県農林水産総合技術センターとの共同研究で、第三者機関の検証のもと実施されました。オスカーホームの強固な躯体に加え、「住みセーフ」との併用で地震の揺れを吸収するだけでなく、構造躯体のダメージをも軽減させ家の耐久性を持続させます。